「このトレーニングって、どう思いますか?」

わりと頻繁にいただく質問です。

【技術の習得】を目的とした場合、どういったトレーニングを、どういった順序で取り組んでいけば良いのか?

そういった現場でいつも向き合っている悩みに対して、学術的に言われていることを書き出した記事となります。

いつもの記事のように、「これさえやっておけば、すべて上手くいくぜ」みたいな低次元な内容ではありません。

網羅的に学びたい人向けに、きっかけとなるような記事のつもりです。

めんどくさがりのアナタ、いつものように【私見まとめ】だけ読むのもアリだよ。

運動スキルの習得段階モデル

運動技能の習得を説明する「3段階学習モデル」というものがあります。

Fitts and Posner(1967)が提唱したとされています。そちらをご紹介したいと思います。

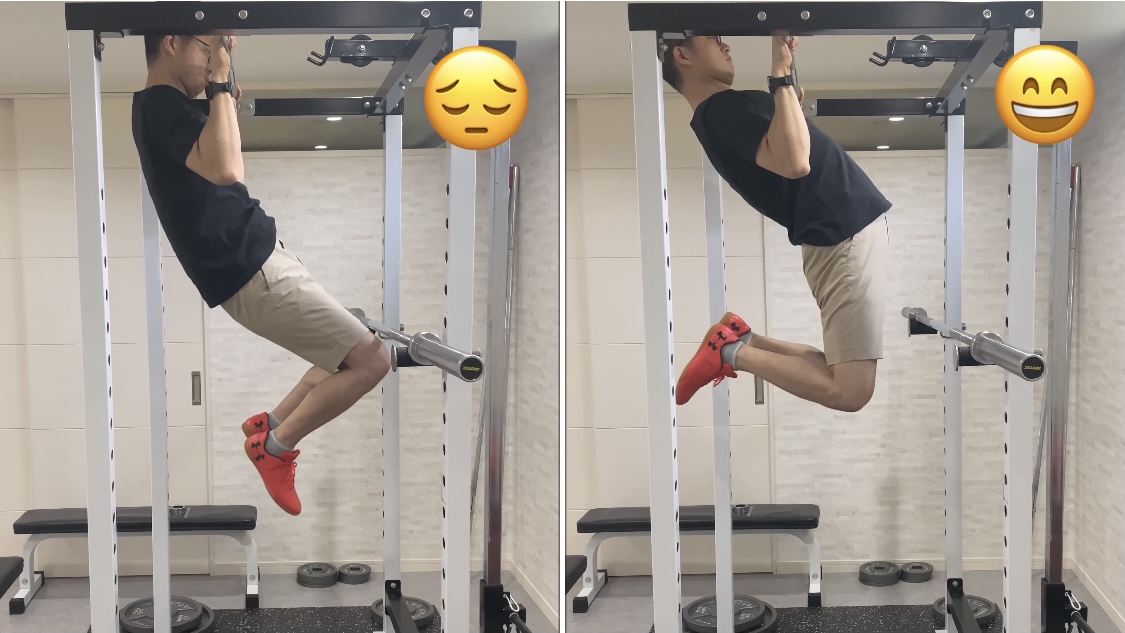

段階①:Cognitive(認知的)

スキルを習得するために、やるべきことを意識して実行していく段階。

エラー(失敗)動作も多い。

段階②:Associative(結合的)

狙いとするスキルの大まかな動作が実行できるようになり、細部を意識的に改良していく段階。

部分的に自動化(成功)動作がみられるが、部分的にエラー(失敗)動作もある。

段階③:Autonomous(自動的)

意識的な動作にあまり頼ることなく、スキルを習得したと言える段階。

狙いとする動作が無意識部分も多くなり自動化して発動する。

その他)運動学習についての習得プロセスに関する方法論

上記で紹介した「運動学習の3段階モデル」は、動作を習得(自動化)していく中での変遷を説明した説となります。

一方で、「どういった方法(プロセス)で動作を習得していくか」という過程における方法論は数多くの説が提示されています。

「repetitive practice (REP)」「variable practice (VP)」「contextual interference (CtIt)」「Differential learning (DL)」「structural learning (SL)」「constraint-led approach (CLA)」

現時点では、どの方法論が優れているのか?という分析はされているのですが、まだまだ研究数の不足により明確にされていません。

運動学習を促進する要因を調査した論文紹介

題名:Motor skill learning and performance: a review of influential factors

著者:Gabriele Wulfら

公開日:2009年12月16日

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1365-2923.2009.03421.x

論文内容:心理学や運動科学の文献から、運動技能の学習を促進することが示されている「4つの要因」をレビュー

Observational Practice(観察的な練習)

他者の運動を観察することによって、動作習得に共通した神経系が活性化されることが報告されています。実際に体を動かす技術習得練習と組み合わせて取り組みことが効果的であることが示されています。

Focus of Attention(意識の焦点)

動作を制御したり自動化する効率を高めるには、エクスターナルフォーカス(外的な意識)が効果的であることが示されています。

※参考記事(No.87 【運動イメージが与える影響】エクスターナルフォーカス/インターナルフォーカス)

Feedback(フィードバック)

練習に取り組んだ後の振り返り(情報提供)は、学習に有益な効果が示されています。

※関連記事(No.151 ティーチングとフィードバックを区別して考える)

Self-Controlled Practice(自主的な練習)

練習に取り組む人自身が、誰かや何かに指示されたりしてコントロールされる練習よりも、自主的に取り組む練習のほうが効果的であると示されています。

私見まとめ

✅競技スポーツにおいて「技術を習得する」という過程は、「たくさん練習すれば良い」などといった単純なものではない。

✅技術を習得したと言えるまでの「運動学習の3段階モデル(Fitts and Posner:1967)」

✅「技術の習得」を促進させるために効果的だとされる4つの要因が示されている

このようなことが理解できました。

ご自身が「獲得したい技術」を思い浮かべながら、上記を意識的に取り入れていただければと思います。

「技術を習得する」ための過程は、試合やレースへ向けてピークを作るためのトレーニング計画作成に似ていると感じています。

技術を習得した後に起こりうる「運動能力の喪失(イップス)」問題

イップスという言葉をご存じでしょうか?

「yips:イップス」は、ゴルファーが陥る不随意の運動障害である。

(K D McDanielら:1989)

このようにイップスは発表されました。

その後、他の研究論文ではイップスという症状は以下のように言われています。

イップスは、精神-神経筋による運動障害であり、精緻な動作が要求されるスポーツなどに影響を与える。

(Philip Clarkeら:2015)

イップスについて考えられている病因などについては、また別の機会にご紹介したいと思っております。