多くのアスリートが筋力を高めるために

ウエイトトレーニングやレジスタンストレーニングという手段が身近なものとなってきていると感じます。

私の現時点での結論としては、

【競技練習と筋力トレーニングの両方をバランスよく実施したほうがベスト】です。

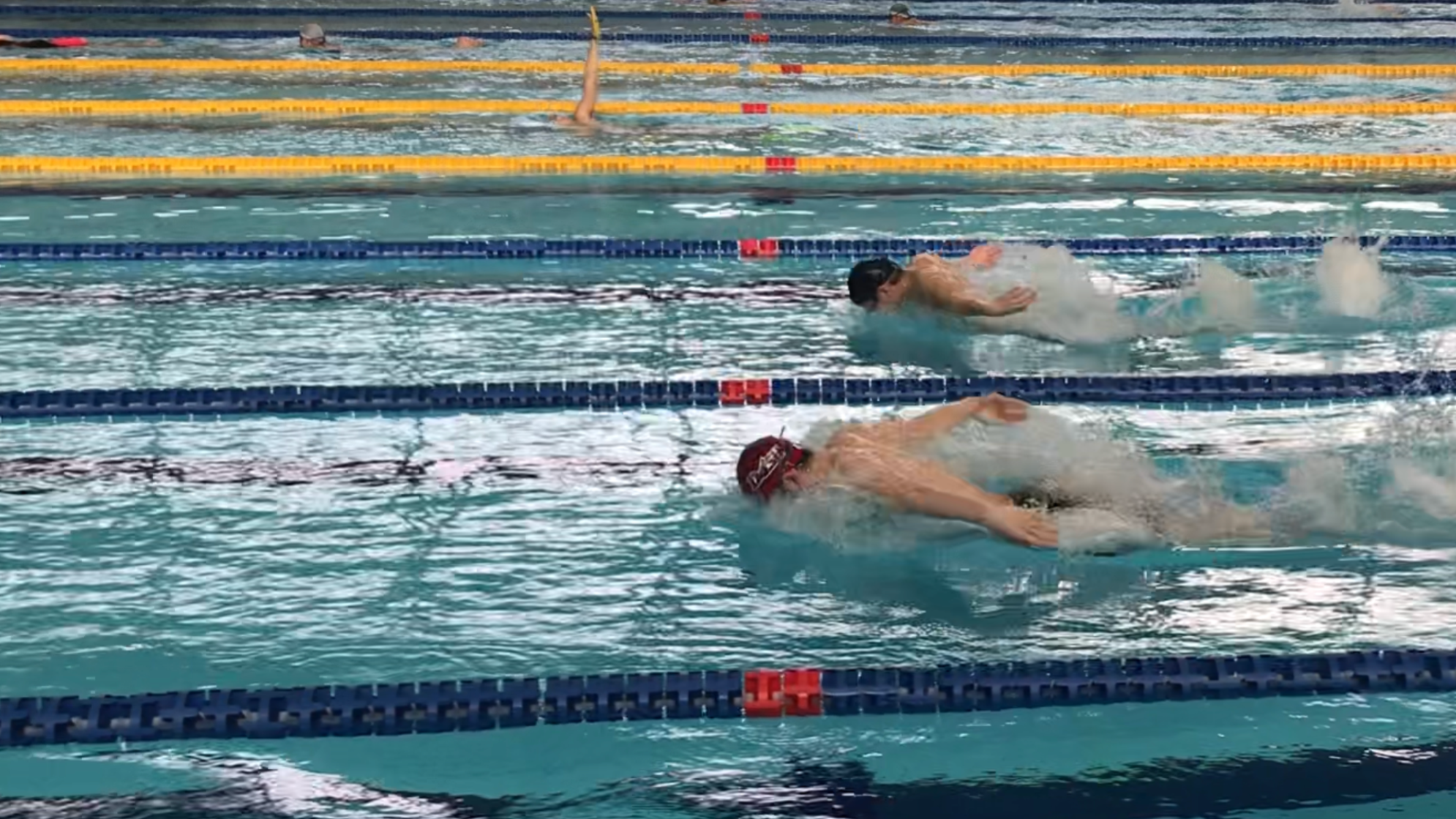

※今記事での「競技」とは水泳をイメージしながら書いていきます。ですが、陸上や自転車競技などその他多くの持久系競技にも共通して当てはまることが多いと思われます。

ですが、筋トレしても競技結果に繋がらない人も多くいます。それは時間軸の問題もありますが…。

なかなか思うように成果が出てこない。なぜでしょうか?

今記事では、どのような問題が潜んでいるのかを取り上げていきます。

持久力だけでなく、

筋力・ストレングス(筋腱の強度)が、あらゆるスポーツ競技にとって必要なものである。という認識も定着してきています。

サッカー、ラグビー、バスケなどの「コンタクト(接触)」が発生するスポーツでは当たり前だと感じられるでしょう。

今では、水泳や陸上トラック競技などの明らかに持久力が必要なスポーツでもウエイトトレーニングが広く実施されるようになってきています。

持久力トレーニング(Endurance Training)ばかり実施する練習よりも

ウエイトトレーニングなどの筋力トレーニング(Strength Training)を加えて取り組んだほうが、持久的パフォーマンスが向上した。

という内容の報告も多くあります。

(Spurrs RWら:2003)

(Aagaard Pら:2011)

(RønnestadBRら:2014)

このように、持久力トレーニングと筋力トレーニングを並行して実施していくことを

コンカレントトレーニング(Concurrent Training)と呼びます。

ウエイトトレーニングを実施することによって、競技パフォーマンスを高める効果だけでなく

ケガや故障の予防に対する効果や柔軟性を向上させる効果があることを取り上げました↓

No.75 アスリートが競技練習以外のトレーニングをする理由

上記のような効果効能があることを広く認知してもらいたい。

競技アスリートだけでなくスポーツをする人たちにとって沢山のメリットがある【筋力トレーニング】がもっと当たり前になると良いな。と感じています。

しかし、一方で問題点も見えています。

アスリートが競技練習以外で【筋力トレーニング】を新たに取り組むことで

・一時的に競技パフォーマンスが低下してしまう

という現象が発生しがちです。

このパフォーマンス低下について、

広く認知されていないなと感じる点を以下で記事にしていこうと思います。

筋力トレーニングと持久力トレーニングを語る上で、発端となった研究論文があります。

筋トレと持久トレを同時に実施していくと、筋力向上効果が低下した。

(Hickson RC:1980)

こちらの知見から、現在でも様々な研究が深められてきています。

トレーニング頻度&順序の問題

トレーニングに関する研究などの知見(知識)に乏しい人は安易に、

【持久力トレーニング vs 筋力トレーニング】

という構図を作ってしまい、「ウエイトトレーニングやって使えない筋肉をつけちゃダメ」なんていうトンチンカンなことを言い出しがちです…。

先にも述べましたが、

【両方をバランスよく実施したほうが良い】

というのは現時点での知見としては明白です。

では、そのバランスとは何か?という点についてを考えてみます。

トレーニングの割合

筋肥大や筋力向上を目的とする場合

筋肥大や筋力向上を目指す場合、「筋トレ」に「持久力トレ」を追加すると能力向上効果を邪魔する。と言われてきました。(Hickson RC:1980)

しかし、「持久力トレのやり方によっては筋トレ効果を邪魔しない。むしろ増強させる」という結論の論文も出ています↓

・動物実験では「邪魔した」という結果が出ているが、ヒト実験では異なる。

・持久的運動だけでも筋肥大効果を高める可能性がある。

・「筋トレ」と「持久力トレ」は6〜24時間空けて、運動量を最小にする戦略で実施すれば「筋肥大」効果をより高める可能性がある。

(Murach KA:2016)

その他の研究では、割合を比較した論文もあります↓

持久力トレ:筋力トレ

(1:1)よりも(1:3)で筋力トレの頻度を多くしたほうが能力向上効果が大きかった。

(Jones TWら:2013)

持久力向上を目的とする場合

すでに書きましたが

持久力トレーニングだけでなく筋力トレーニングを組み合わせたほうが持久力パフォーマンスが高まった。という知見が多く報告されています。

持久力トレ:筋力トレ

(1:1)または(2:1)の比率によって持久力向上効果が高まる可能性が指摘されています。

(Spyridon Methenitis:2018)

トレーニングの間隔

持久力トレーニング・筋力トレーニングを両方実施する場合

「休憩時間」はどうしたら良いのだろうか?

トレーニング効果を打ち消さないためには

終了後24時間の間を空けたほうが良い。6時間でも良いがトレーニング適応効果は落ちる。0時間ならばさらに適応効果は減少する。

(Robineau Jら:2016)

トレーニングの順番(順序)

有酸素性運動が先か?無酸素性運動が先か?

このようなトピックは盛り上がりますし、アスリートであれば興味深い話題かと思います。

基本的な論調としては、以下のような研究があります↓

目的とする「能力向上トレーニング」を先にするべきであるとされていることが多いです。

・筋肥大、筋力、筋パワーの向上が目的であれば「筋トレ」を先にしましょう。

・持久力の向上が目的であれば、「持久力トレ」を先にしましょう。

(Spyridon Methenitis:2018)

上記とは少し異なる研究もあります↓

低強度(65%VO2max程度)の「持久力トレーニング」直後に「筋力トレーニング」を実施することで、持久力向上効果(筋肉の酸化能力)が高まった。低強度の「持久力トレーニング」のみと比べて明らかであった。

(Wang L:2011)

脂肪燃焼(消費カロリー増大)効果

ウエイトトレーニングの前にHIITを実施することで、ウエイトトレーニングの間や後にHIITを実施するよりも「代謝活動が活発」となり、心肺系能力向上が期待される。

(Tony P. Nuñezら:2020)

栄養について語られていない問題

たんぱく質(筋肉合成・回復)

トレーニング頻度や量が増えれば、それだけ消費するものも多くなります。

質の高いトレーニングを継続的に実施するためには「たんぱく質」補給が欠かせません。

睡眠前のたんぱく質補給により、夜間で効果的に消化吸収され、筋たんぱく質合成を促進しました。

(Res PTら:2012)という研究もあります。

さらには、栄養補給が充分にされないままトレーニングを実施していくのは

【オーバートレーニング症候群】のリスクも高まります。

No.63 【オーバートレーニング症候群】の原因はオーバートレーニングでは無い。

こちらの記事では、「充分なカロリー摂取」の重要な知見があることを書きました。

糖質(筋グリコーゲン回復)

ある程度以上の強度(解糖系が働くような)で実施するトレーニング後は、【糖質】補給も大切な回復要素となってきます。

筋グリコーゲン回復については↓以下の記事で書きました。

No.68 【競技者向け】筋肉グリコーゲン回復のための栄養摂取

競技練習の量・強度を変化させていない問題

上記で述べました「トレーニング頻度&順序の問題」と重なる部分でもあります。

ここで私見として述べたいことは、

「量をこなさないと不安」という人たちへ。

量を減らすことによるメリットもありますし、強度を高めて量を減らすことでより高いパフォーマンスが発揮できるようにもなりますよ。ということです。

いままで競技練習ばかりで、筋トレに取り組んでいなかった人が筋トレを導入していくと

当然ですが疲れます。

それまでと同じペースで持久力トレーニング・筋力トレーニングの両方に全力で取り組むことは困難となります。

※大学生スイマーに多く見られるような気がします…。身体が丈夫なヤツだけ残っていく。みたいな。

筋肥大や筋力向上を目的とした「筋力トレーニング」に追加して「持久力トレーニング」を週に10時間ほど実施すると、持久力トレを実施しなかった群と比べて筋肥大・筋力向上の効果が小さかった。

(Rønnestad BR:2012)

競技の特性を考慮していない問題

競技の運動様式

例えば、水泳や陸上トラック競技などの中長距離競技では、

「腕や脚の質量が大きくなることによって」運動の経済性が悪くなる。

ということが考えられています。

(Jared R. Fletcherら:2017)

運動の経済性とは、

最大以下の一定速度において、体重1kgあたりの酸素摂取量。

を指します。

前腕や下腿が太かったり重かったりすると

運動の効率が悪くなる。ということです。

※実際問題として、ウエイトトレーニングをしたからといって

前腕や下腿を肥大させるのは、なかなか至難の業でしょうが…。

つまり、この運動経済性(効率性)というのは

体型/体格や運動フォームなどの影響も受けているということになります。

水泳の運動フォームに関して簡潔に言うと

手足の末端で動こうとするよりも、股関節や胸部や背部などの胴体から動きを作るような筋活動のほうが「楽に進むよね」というようなことになります。

上記をまとめると、

筋トレで向上させたものと、競技の運動様式とを「つなげる」作業が必要となります。

知識を深めようとするとバイオメカニクスという分野の学習が必要となってくるかと思います。